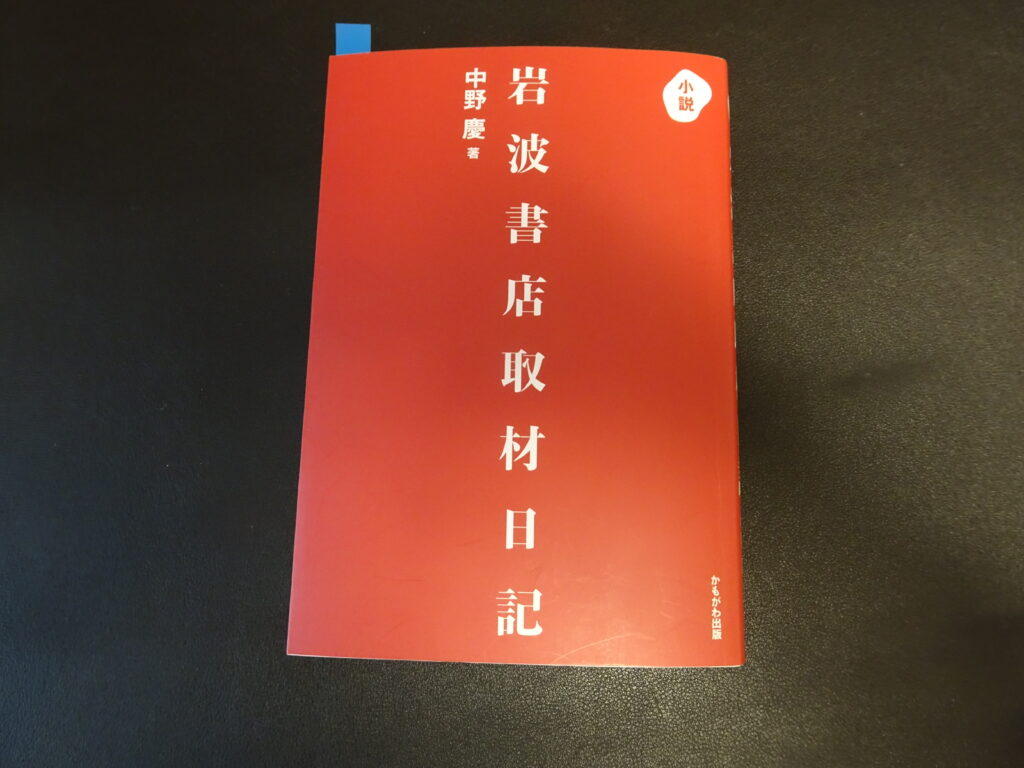

贈られた本を読みながら(二)

年が明けて、ブログに書き忘れたこともすべて書き終えたので、まずは中野慶さんの『岩波書店取材日記』から読み始めることにした。わざわざ「リアルすぎるユーモア小説」と銘打たれていたので、もしかしたら肩肘張らずに読めるような本なのかもしれないなどと人知れず思った所為もある。しかしそれは大いなる勘違いだった。他の人はいざ知らず、私の場合は結局一度も笑うことなくユーモア小説を読了することになってしまった。これぞまさに笑える話ではあるまいか(笑)。こちらにユーモアのセンスが乏しいからに違いない。

しかしながら、よくよく考えてみるとそうなったのには理由がある。この『岩波書店取材日記』では、取り扱われている素材がきわめて重要な意味を持っているからである。出版社を語る際に、そこから出版された本や雑誌を抜きにして話を進めることなどもともとできない相談であろう。巻末に紹介されている文献一覧を一瞥すれば、そんなことぐらい直ぐに分かってしかるべきだった。迂闊と言えば迂闊である。その一覧には、不勉強な私などが読んでもいないものがずらりと並んでいた。

本名は大塚茂樹さんである中野慶さんと知り合うことになった経緯については、既にブログで紹介済みである。何処かに相通ずるものがある人間だと思っていただいたこともあるからなのか、その後彼から著作が刊行される度に寄贈を受けてきた。自分でこんなことを言うのもおかしな話ではあるのだが、私はいささか狷介な人物のように見えてはいても根は結構優しい(はずであるー笑)。だから、目立ちたがり屋の自慢話のようなものでなければ、読めば必ず素直に褒めることにしている。つまり辛口の批評などをあまり好んではいない。そうしたものは、批評者の自慢話のようなものに過ぎないなどと、勝手に思っているからである。

それに加えて、本を書いて出版社から刊行する人に対して、これまた素直に敬意を払っている。中学以来の友人であるフリーライターのKが昨年の2月に亡くなったのだが、その彼を通して、もの書きの人の苦労をそれなりに見聞きしてきたからである。それに加えて、大塚さんは大変な勉強家のようなので、私などは読めばいろいろと教えられることが多い。だからますます褒めたくなるのである。今回もまた同じだった。そのうえでのことだが、彼の本領はどうもどちらかと言えば「リアルすぎる」世界を描くところにあるような気がしないでもない。見上げている空の青さはきっと今でも濃いのだろう。

著者の大塚さんが岩波書店の編集部にいたことは既に知っていたが、その詳しい経歴については殆ど何も知らなかった。これまでに贈呈された著作にも略歴は記されていたはずだが、私自身は取り立てて詳しく知りたいとは思わなかったからである。俗に言う立派な「出版社」の「編集者」であったということだけで十分である。大塚さんご自身も、昔の肩書で身を立てたいなどと思っていたわけでもなかろう。独り立ちしてもの書きになろうとしてきたのであるから、当然と言えば当然の生きる構えではあるのだが…。

ところで、今回はその彼が、以前の勤務先であった岩波書店を俎上に上げた著作を刊行したのである。そこで育ててもらい、そして離れることになった古巣を、いったん突き放したうえで小説として描くことは並大抵のことではなかろう。内部にいた人間であれば、当然ながら悲喜と愛憎とがこもごもに絡まり合った世界を見てきたはずなので、それらを解きほぐすこと自体が難しいからである。「悲」と「憎」だけなら話は比較的簡単なのかもしれないが、大塚さんには「喜」も「愛」もある。だからこそ、面白い本に仕上がっているわけだが…。

また、思いの丈をそのまま吐き出せば、あれこれと古巣に迷惑が及ぶ可能性もある。だから、若い女性のコンサルタントを登場させて、彼女の研修を兼ねた取材という形で、岩波書店の過去と現在の姿をユーモアを交えつつリアルに描き出そうとしたのであろう。形式はフィクションであるのだが、取材の中身はどうしてもノンフィクションに近付いていかざるをえない。そうでなければ、岩波書店のファンであるが故にその盛衰に関心を払う読者が、この本を手にすることはなかろう。

だとすれば、大塚さんの岩波書店での経歴が重要となってくる。巻末に紹介されている詳しい履歴をそのまま紹介してみる。「本名大塚茂樹。1957年生まれ。早稲田大学第一文学部、立教大学大学院(修士中退)で日本現代史を専攻。岩波書店には夜間受付 (嘱託) を経て1987年入社。校正部・辞典部を経て編集部で単行本、世界、岩波現代文庫(6年間編集長)等を担当した。労働組合では執行委員・地協委員等を経験。同社が提訴された沖縄戦裁判の担当者の一人。 2014年早期退職して著述業」。彼は、編集者であっただけではなく労働組合の役員でもあったわけで、そこが本書の大事なポイントとなる。

取材者の主たる関心は、岩波書店の今日の「危機」は、戦後的な価値を全面的に開花させた労使関係(その典型が経営協議会であり平等主義的な賃金体系である)にあり、そうした労使関係の維持が、経営サイドのリーダーシップの「不在」と改革の「停滞」をもたらしているという仮説の検証にある。岩波書店の経営における労働組合の大きな存在に、大塚さんがあえて関心を払う由縁である。